Notation des Etats : évaluer les pays au-delà de leurs finances

September, 17 2012En 2011, la Caisse des Dépôts participait aux côtés du « Global Footprint Network » (GFN) et du Programme de l’ONU pour l’Environnement (PNUE) au lancement d’un projet de recherche sur les liens entre risques écologiques et financiers Au cœur de l’initiative figure la fameuse empreinte écologique, créée par le GFN et popularisée par le WWF sous la forme du nombre de planètes « consommées » par les pays. « La méthode de l’empreinte écologique, qui évalue les ressources naturelles – biocapacité pour la partie renouvelable – et la consommation environnementale d’un pays, est très intéressante. Encore faut-il l’adapter aux besoins des investisseurs en traduisant financièrement cette empreinte », explique Annie Degen, Directrice de Projets Investissement Responsable pour le groupe Caisse des Dépôts. Les travaux du groupe de recherche auront deux utilités : sur un plan opérationnel, ils aideront les investisseurs en obligations souveraines à évaluer les risques environnementaux spécifiques à chaque pays. Mais le but est aussi pédagogique : l’empreinte environnementale permet de sensibiliser les investisseurs à une démarche d’investissement responsable, sur un horizon plus long terme que celui de la notation financière classique. « Beaucoup d’investisseurs ne savent pas comment faire de l’investissement responsable sur des titres souverains. Nous ne pouvons que les inviter à participer aux réflexions du GFN, ou aux travaux complémentaires des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) de l’ONU» .

Sur ce chantier complexe, la Caisse des Dépôts n’avance pas de façon isolée. Elle anime depuis 2012 un groupe de réflexion avec d’autres investisseurs institutionnels français tels que la CNP, l’ERAFP, ou le Fonds de réserve des retraites (FRR). De leur côté, plusieurs agences de notations extra-financières ont déjà franchi le cap de l’évaluation ESG des Etats, comme le relevait l’Observatoire de la RSE (ORSE) dans une étude publiée dès 2007. Leur clientèle ? Les gestionnaires et détenteurs d’actifs qui investissent dans les obligations d’Etat : en pleine crise des dettes souveraines, ils seraient de plus en plus intéressés par ces nouveaux outils, selon Léo Gabarit, responsable du Développement à l’agence Ethifinance.

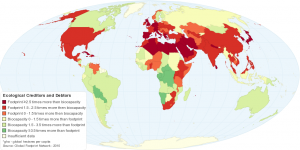

Ecological debtors and creditors (2010)

Noter un état n’est pas noter une entreprise

A Ethifinance comme à Vigéo, deux agences spécialisées dans la notation ESG des entreprises, la notation des Etats s’inscrit en fait comme le prolongement logique de l’ISR appliqué aux entreprises. Mais si les agences extra-financières notent les Etats sur chacun des trois piliers ESG comme pour les entreprises, les indicateurs sont sans surprise, très différents : ils couvrent par exemple l’indépendance de la justice et la liberté de la presse pour la Gouvernance, la gestion du patrimoine forestier pour l’Environnement, ou les inégalités de revenus pour le pilier Social/Sociétal… Autant de variables spécifiques, pour lesquels les ONG se révèlent d’une aide précieuse.

Les ONG, des sources privilégiées

C’est d’ailleurs une différence majeure avec la notation des entreprises : pour noter les Etats, les agences extra- financières recourent couramment aux données des ONG, comme celles d’Amnesty (Droits humains), de Transparency International (corruption) ou de Reporters sans Frontières (liberté de la presse). Parmi celles-ci, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) a conçu sa propre méthodologie de notation des Etats. Utilisée pour les choix d’investissement de la SICAV éthique FIDH « Libertés et Solidarités », cette méthodologie met l’accent sur le respect des Droits de l’homme, à la fois à l’intérieur de l’Etat et à l’international. Mais pas seulement : le pilier de l’Environnement pèse à hauteur de 30% dans la note finale, contre 70% pour les Droits de l’homme. La prochaine version de l’évaluation sera publiée à l’automne 2012, avec plusieurs indicateurs nouveaux, dont la protection de la vie privée et la politique des Etats sur la RSE, confie Geneviève Paul de la FIDH. Autre élément de différenciation, l’exclusion normative : certains investisseurs refusent de prêter aux Etats qui n’ont pas ratifié des conventions internationales comme le protocole de Kyoto, par exemple.

Mieux suivre la tendance et les perspectives

Au delà des ONG, les agences utilisent les données des institutions multilatérales (OMS, Banque Mondiale), ou encore les statistiques officielles (Eurostat). Certaines étant anciennes de deux ou trois ans et ne changeant qu’une fois par an, elles reflètent mal les évolutions les plus récentes. Pour pallier cette insuffisance, Ethifinance a par exemple mis en place des indicateurs de « tendances » et de « perspectives » : les premiers cherchent à refléter la dynamique d’un pays au sein d’une zone donnée, en suivant la tendance des cinq dernières années. Quant à la dimension perspectives, elle se traduit par une publication mensuelle, qui recense les actualités E, S ou G les plus significatives dans les 106 Etats couverts par l’agence. « Par exemple, l’élection du président hongrois actuel, suivie d’une réduction des Droits de la presse et des droits de l’homme, s’est traduite par une note de perspective négative sur la Gouvernance hongroise », illustre Léo Gaborit.

A la Caisse des Dépôts, Pascal Coret, responsable de la gestion obligataire pour compte propre, a fait le choix de développer son propre mix de critères ESG pour évaluer les Etats, plutôt que de s’en remettre aux agences de notation. Il estime que les facteurs ESG vont prendre une importance de plus en plus grande pour anticiper et éviter de grands chocs, mais il met en garde contre une approche IR ou ISR trop rigoriste : « Si la démarche ISR signifiait, au niveau d’un univers d’investissement tel que l’Europe, prêter exclusivement aux pays les mieux notés en ESG, elle pourrait par exemple se traduire, pour l’investisseur, par une focalisation sur les obligations souveraines de la Norvège et de la Suède. Mais ces pays sont-ils nécessairement ceux qui ont le plus besoin d’investissement responsable ? ».